中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)天文學(xué)系王挺貴教授領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì)近期對(duì)黑洞潮汐撕裂恒星事件AT2023lli進(jìn)行了多波段高頻次監(jiān)測(cè)����,發(fā)現(xiàn)光學(xué)紫外光變曲線峰值之前出現(xiàn)了迄今為止最顯著的“鼓包”特征�����,并發(fā)現(xiàn)X射線呈現(xiàn)出“間歇性”輻射的特征�。這些演化新特征為揭示此類事件的物理過程提供了重要線索。相關(guān)成果3月26日以“AT2023lli: A Tidal Disruption Event with Prominent Optical Early Bump and Delayed Episodic X-Ray Emission”為題在線發(fā)表在國(guó)際天文期刊《The Astrophysical Journal Letters》上�����。我校與紫金山天文臺(tái)去年剛剛建成的墨子巡天望遠(yuǎn)鏡(WFST)對(duì)這次事件進(jìn)行了持續(xù)觀測(cè)��,并得到了演化后期的關(guān)鍵測(cè)光數(shù)據(jù)�。

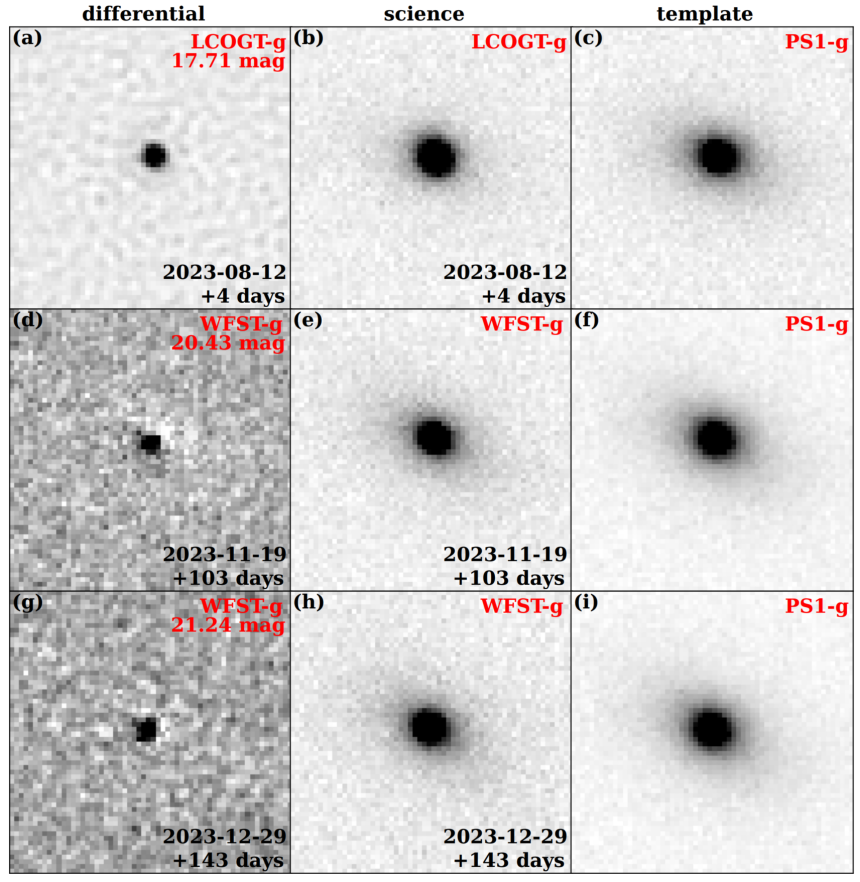

一顆恒星偶然運(yùn)動(dòng)到星系中心大質(zhì)量黑洞附近時(shí),它會(huì)被黑洞強(qiáng)大的潮汐力所撕裂并被吸積����,產(chǎn)生多波段電磁耀發(fā),持續(xù)幾個(gè)月到幾年�����,這種現(xiàn)象稱作黑洞潮汐撕裂恒星事件(Tidal Disruption Event, TDE)����。TDE發(fā)現(xiàn)后需要利用地面與空間望遠(yuǎn)鏡對(duì)其及時(shí)開展觀測(cè),獲得測(cè)光和光譜演化信息,進(jìn)而推斷發(fā)生的主要物理過程及黑洞參數(shù)����。本次對(duì)AT 2023lli的觀測(cè)動(dòng)用了國(guó)內(nèi)的WFST、云南天文臺(tái)麗江觀測(cè)站2.4米望遠(yuǎn)鏡以及國(guó)際上的全球望遠(yuǎn)鏡網(wǎng)絡(luò)(LCOGT)��、美國(guó)NASA的雨燕衛(wèi)星(Swift)��、歐空局的XMM-牛頓衛(wèi)星��、美國(guó)帕洛瑪天文臺(tái)海耳望遠(yuǎn)鏡(P200)等大中型望遠(yuǎn)鏡�����。圖1是該源的光學(xué)圖像�����。

圖 1 AT2023lli的光學(xué)圖像���。光學(xué)峰值附近使用了LCOGT進(jìn)行觀測(cè)����,在后期變暗時(shí)使用了“墨子巡天望遠(yuǎn)鏡”(WFST)對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)�,此時(shí)一般的望遠(yuǎn)鏡已經(jīng)很難觀測(cè)到。

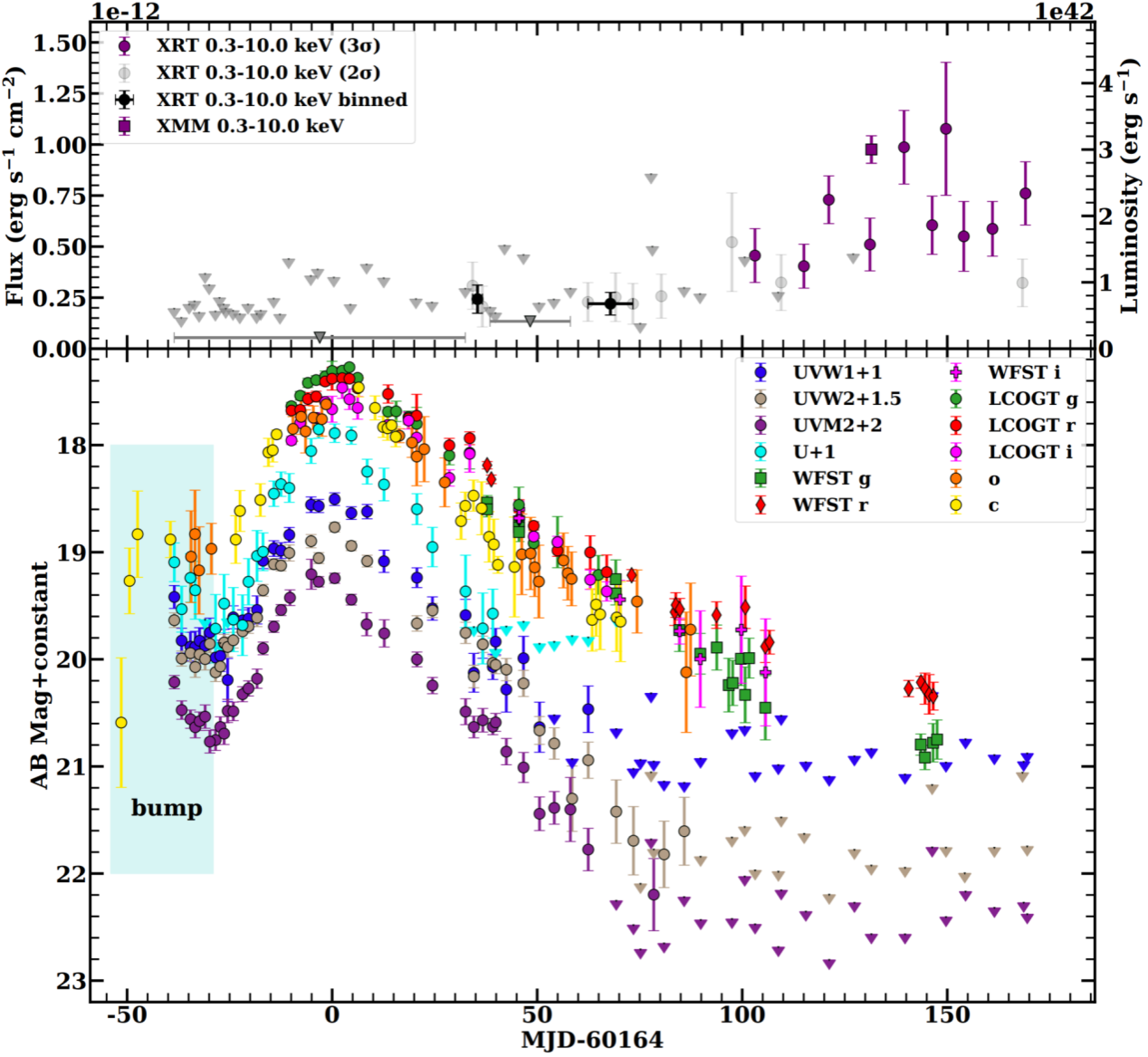

以往發(fā)現(xiàn)的TDE其光變曲線都呈現(xiàn)出較為光滑的“快上升,慢下降”的趨勢(shì)���,但是AT 2023lli卻顯然是個(gè)“異類”。光學(xué)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示它在光變上升的早期出現(xiàn)了一個(gè)很強(qiáng)的“鼓包”����,該“鼓包”持續(xù)了近一個(gè)月,距離主峰的時(shí)間間隔長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月之久����,這是截至目前TDE中最為明顯且時(shí)間間隔最長(zhǎng)的“鼓包”(見圖2)。研究團(tuán)隊(duì)在通過對(duì)多波段光變曲線進(jìn)行分析之后認(rèn)為�����,如此奇特的光學(xué)“鼓包”很可能是恒星被撕裂后的碎片由于廣義相對(duì)論效應(yīng)而發(fā)生撞擊引起的�����。此外�,雙星系統(tǒng)被黑洞撕裂也是一種可能,兩次撕裂過程分別產(chǎn)生了“鼓包”和主峰���。

圖 2 AT 2023lli的多波段光變曲線�����。紫外和光學(xué)上升期間存在著非常強(qiáng)的“鼓包”����,X射線在紫外和光學(xué)光變衰減的過程被探測(cè)到,但是呈現(xiàn)出“間歇性”的輻射�。

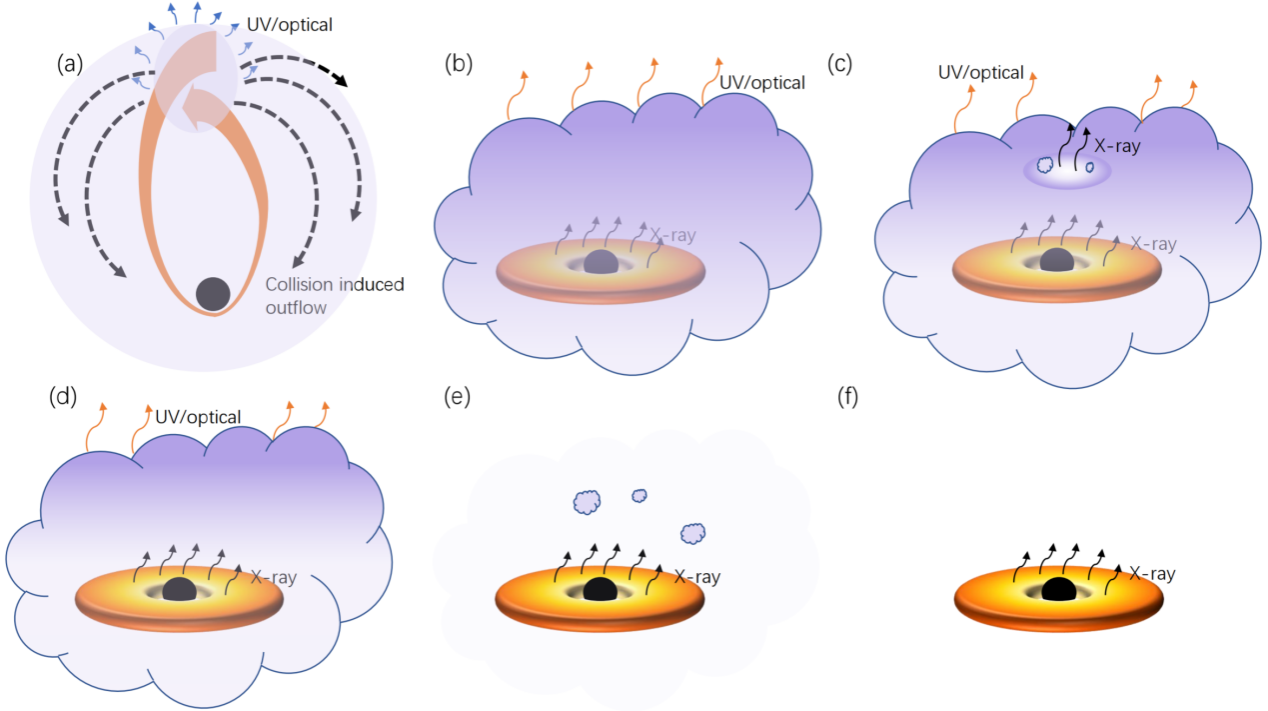

研究人員在第一種圖像下,對(duì)X射線延遲于紫外光學(xué)輻射并出現(xiàn)“間歇性”輻射的現(xiàn)象進(jìn)行了解釋����。研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,碎片流撞擊除了產(chǎn)生“鼓包”之外�����,還產(chǎn)生了外流拋射物�,這些物質(zhì)把吸積盤內(nèi)區(qū)遮蔽,并吸收了軟X射線光子�,通過再處理過程將其轉(zhuǎn)化成紫外光學(xué)輻射。由于遮蔽物質(zhì)分布不均勻�����,后期局部開始變得光學(xué)薄����,使得X射線“泄漏”出來�����,又因?yàn)槲镔|(zhì)圍繞黑洞運(yùn)動(dòng)�����,導(dǎo)致了“間歇性”特征(見圖3)。

圖 3 AT 2023lli的X射線“間歇性”輻射產(chǎn)生的示意圖���。

本項(xiàng)研究說明多波段�、高頻次采樣的光變曲線對(duì)于研究TDE物理非常重要��。WFST在本次研究中充分體現(xiàn)了其靈敏度優(yōu)勢(shì)�����,提供了演化晚期高質(zhì)量的多色測(cè)光信息�。未來WFST高頻次深場(chǎng)的獨(dú)特巡天設(shè)計(jì)將同時(shí)利用WFST的大視場(chǎng)優(yōu)勢(shì),并聯(lián)合今年1月剛發(fā)射成功的中國(guó)科學(xué)院先導(dǎo)專項(xiàng)衛(wèi)星愛因斯坦探針(Einstein Probe)等����,有望在包括TDE在內(nèi)的暫現(xiàn)源研究方面取得重大發(fā)現(xiàn)�����。

論文的第一作者為天文學(xué)系的博士后黃石鋒����,共同通訊作者為蔣凝副研究員和王挺貴教授�����。合作單位主要有中國(guó)科學(xué)院紫金山天文臺(tái)����、廣西大學(xué)、云南天文臺(tái)���、美國(guó)加州理工學(xué)院等���。

該項(xiàng)研究得到科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金委����、中國(guó)科學(xué)院基礎(chǔ)與交叉前沿科研先導(dǎo)專項(xiàng)、安徽省自然科學(xué)基金��、中國(guó)載人航天工程和唐仲英基金會(huì)等資助。

論文鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ad319f

WFST科學(xué)白皮書:https://link.springer.com/article/10.1007/s11433-023-2197-5

(物理學(xué)院天文學(xué)系�、科研部)